Mitoc | Judeţ: Botoşani | Punct: Maru Galben | Anul: 2014

Instituții și

Persoane implicate:

Persoane implicate:

| Nume | Prenume | Rol | Instituție |

|---|---|---|---|

| Chirica | Vasile | responsabil | Institutul de Arheologie Iaşi |

| Bodi | George | participant | Institutul de Arheologie Iaşi |

| Vornicu | Diana Măriuca | participant | Institutul de Arheologie Iaşi |

| Chirica | Valentin-Codrin | participant | Institutul de Arheologie Iaşi |

| Noiret | Pierre | responsabil | Université de Liège, Belgique |

| Germain | Florian | participant | Université de Liège, Belgique |

| Ghiavon | Jérémy | participant | Université de Liège, Belgique |

| Libois | Timothée | participant | Université de Liège, Belgique |

| Nigst | Philip | responsabil | University of Cambridge, UK |

| Manners | Jodie | participant | University of Cambridge, UK |

| Murphree | Chase | participant | University of Cambridge, UK |

Raport:

Les habitats aurignaciens et gravettiens sont cantonnés dans le colluviun de la 4e terrasse du Prout, à l’extrémité de sud du village Mitoc. Le site a été découvert par N. N. Moroşan, étant présenté dans son travail de synthèse concernant les sites paléolithiques entre le Prut et le Dniestr. Le géologue et paléolithicien a établi sa stratigraphie géologique, constatant la présence des pièces en silex à des profondeurs de plus de 5 m.

Pendant les années 1956 et 1957, C. S. Nicolăescu- Plopşor et N. Zaharia ont effectué des sondages stratigraphiques, précisant l’existence de restes d’habitat appartenant au Paléolithique inférieur final (éclats taillés dans la technique clactonienne, à talon lis, oblique, et bulb très proéminent), à la profondeur de 12-13 m; un niveau d’habitat, à pièces à aspect moustérien a été mis en évidence, mais sans précisions stratigraphiques; la trace d’un niveau d’habitat aurignacien, et restes d’habitat post-paléolithique y suivrent. Depuis 1978, c’est V. Chirica qui a fait des amples fouilles à Mitoc-Malu Galben.

On a découvert quatre niveaux réels d’habitat gravettien, qui se superpose sur les agglomérations aurignaciennes (niveaux d’habitat dispersés); un dernier niveau, gravettien, toujours à caractère dispersé, finit la série stratigraphique dans ce large site. On n’a pas constaté l’existence d’habitats paléolithiques plus anciens que les habitats aurignaciens, et ni plus récents que les habitas gravettiens.

Dans le volume monographique du site (M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, dir., 2007, p. 85-135), l’entier inventaire des matériaux lithiques a été publié sous la forme des tableaux présentés en plusieurs séries, dans le cadre des deux cultures archéologiques : l’Aurignacien et le Gravettien, conformément aux entités inventoriées par V. Chirica, dans les années 1978-2001, auxquelles on ajoute les découvertes effectuées pendant les années de collaboration avec les collègues de Belgique.

Les concentrations aurignaciennes et gravettiennes de matériaux lithiques n’ont pu être enregistrées strictement sur les profondeurs à cause de la dispersion des matériaux lithiques et paléofaunistiques, de sorte qu’on est arrivé à leur encadrement dans le périmètre des unités litho-stratigraphiques (sédimentaires), etablis par P. Haesaers.

*

En 2012, un protocole d’accord a été établi entre l’Académie roumaine, Filiale de Iaşi, et l’Université de Liège en vue de procéder à de nouvelles fouilles au site paléolithique de Mitoc– Malu Galben.

Les objectifs du partenariat étaient les suivants:

- de nouvelles fouilles au site de Mitoc-Malu Galben;

- l’organisation de recherches interdisciplinaires;

- l’exploitation des nouvelles découvertes archéologiques;

- l’utilisation de nouvelles méthodes interdisciplinaires (enregistrement en coordonnées X, Y, Z à la station totale; analyse technologique du matériel lithique; analyses micro- morphologiques).

L’accord prévoyait des travaux de terrain étalés en deux campagnes successives, durant l’été 2013 puis en 2014, avec l’étude du matériel archéologique entre les campagnes de fouilles, jusqu’en 2015.

Une première mission a été menée durant le mois de juillet de 2013, orientée vers la fouille partielle d’un petit atelier de taille gravettien (Chirica et al., 2014).

Description du travail de terrain (30 juin - 10 juillet 2014)

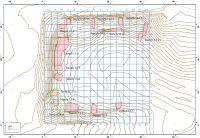

En arrivant sur le site, une phase de nettoyage s’est avérée nécessaire pour étendre la fouille de l’an passé vers la gauche («Trench 14-B» sur la fig. 1), mais au final cette zone du chantier a été très peu fouillée. Entre autres ont été relevés un certain nombre de silex apparaissant dans la coupe au niveau des carrés M4 et N4. La fouille a révélé quelques pièces correspondant aux ensembles «Gravettien II» puis «Gravettien I», mais sans atteindre des concentrations comparables à celles de l’année passée. La fouille de cette zone est abandonnée dès le 4 juillet.

L’autre but de la campagne 2014 était la recherche de l’Aurignacien, particulièrement ses dernières occurrences. À cet effet, c’est la zone sud-ouest du chantier qui a focalisé l’attention (fig. 1). Après un soigneux nettoyage de cette partie (fig. 2), le travail a débuté en prenant comme point de départ les relevés de tranchées effectués par P. Haesaerts en 2013. Deux artefacts apparaissaient dans la coupe de la tranchée « 13-5 », correspondant à l’ensemble «Aurignacien I». Très rapidement, la fouille révèle une trentaine d’artefacts dans les carrés I11 puis H11.

Il a semblé vite évident que c’est cette zone sud-ouest, « aurignacienne » qui serait la plus intéressante. Des profils ont été nettoyés pour repérer les paléosols décrits par P. Haesaerts dans les années 1990-2000, et en 2013 (partie supérieure de la fig. 3). Quelques grosses pièces laissent supposer que les vestiges d’un atelier sont atteints, peut-être en lien avec un atelier fouillé en 1995 dans les carrés B-E/5-7, entre les profondeurs - 9,13 et -9,68 (altitudes P. Haesaerts).

La fouille et l’enregistrement ont été menés comme l’année passée. Les points topographiques de référence installés en 2013 ont été retrouvés et ont pu être utilisés. Ainsi, toutes les découvertes ont-elles pu être enregistrées dans le système de carroyage mis en place par V. Chirica dès 1978. Tous les objets de plus d’1 cm ont été mesurés en X, Y, Z, à la station totale: une seule mesure pour les objets aussi larges que longs; deux mesures (= à chaque extrémité) pour les objets allongés (longueur supérieure à deux fois la largeur); 6 mesures pour les objets massifs, par exemple les nucléus (chaque mesure correspond au centre d’une des faces du parallélépipède-rectangle dans lequel l’objet s’inscrit). Chaque objet a été emballé dans un sachet séparé sur lequel était collée une étiquette portant le numéro du carré et un numéro propre attribué à chaque artefact. La fouille a été menée par décapage fin à la truelle et aux petits outils, de manière

à dégager les objets sans les déplacer. La position de la face sur laquelle repose l’objet (face dorsale ou ventrale vers le bas) a été enregistrée. Sur l’étiquette autocollante est imprimée un code barre, qui facilitera l’encodage descriptif dans la base de données Access.

Les sédiments ont été intégralement tamisés à l’eau, à maille de 1 mm, et les objets découverts (esquilles, lamelles) groupés dans un sachet avec un numéro d’identification correspondant à une mesure à la station totale pour la surface de décapage correspondant aux sédiments tamisés.

Un amas de blocs massifs a d’abord été repéré le 4 juillet dans les carrés K-I/10, photographié (fig. 4) et ensuite démonté. Il s’est vite avéré que l’essentiel du matériel retrouvé correspondait à l’ensemble « Aurignacien I », le plus riche et le mieux daté depuis les travaux des années 1980 à 2000, localisé principalement au sein de l’unité sédimentaire 11a. La densité d’artefacts était remarquable et tout laisse à penser qu’il s’agissait d’une zone de rejet de blocs et déchets après débitage (fig. 5).

Quatre zones ont été fouillées pour cet « Aurignacien I » : une concentration dans les carrés K-I/10, deux dans le carré I 11, et une quatrième dans les carrés H-A/11. Plus en avant vers le centre du site, la limite du remblai apparaît de manière visible à plusieurs endroits et il n’y avait donc pas lieu d’étendre la fouille dans cette direction (fig. 6).

Après quelques jours, lorsque le niveau archéologique a été dépassé dans les différents carrés et que plus aucun artefact n’était découvert ; quelques pièces apparaissant dans les profils des parois témoignaient de l’emplacement précis des concentrations (fig. 7).

À la fin de la campagne, toutes les coupes ont été nettoyées, photographiées et dessinées après y avoir tracé un quadrillage de 50 × 50 cm (fig. 8-9). Deux paléosols ont été repérés et suivis sur l’ensemble des profils (unités sédimentaires « 10a » et « 11a », cette dernière en lien avec les concentrations lithiques).

Des échantillons ont été prélevés, pour la micromorphologie et pour des tests de tamisage (analyse du micro-débitage : c’est-à-dire les fragments inférieurs à 2 mm, séparés durant l’analyse des sédiments qui les contiennent; combinée à l’analyse micro-morphologique, elle peut être utile pour estimer le degré de perturbation des sédiments, y compris déterminer si le débitage a eu lieu sur place, ou si la zone prélevée correspond à une zone de rejet).

Échantillons pour analyse micro-morphologique:

Numéro Localisation Unité sédimentaire

SM-3 Tranchée 14-A unité sédimentaire 11a

SM-4 Tranchée 14-A unité sédimentaire 11a

SM-5 Tranchée 14-A unité sédimentaire 11a

SM-6 Tranchée 13-A unité sédimentaire 7a

SM-7 Tranchée 13-A unité sédimentaire 6b

Échantillons pour analyse du micro-débitage:

MD-2 Tranchée 13-A unité sédimentaire 7a à côté de l’échantillon SM-6

MD-3 Tranchée 13-A unité sédimentaire 6b à côté de l’échantillon SM-2

(2013)

MD-4 Tranchée 13-A unité sédimentaire 6b à côté de l’échantillon SM-7

MD-5 Tranchée 14-A unité sédimentaire

11a à côté de l’échantillon SM-5

MD-6 Tranchée 14-A unité sédimentaire

11a à côté de l’échantillon SM-4

MD-7 Tranchée 14-A unité sédimentaire

11a à côté de l’échantillon SM-3

Enfin, de nouveaux points topographiques de référence ont été installés:

ID X Y Z

PD14-19 5.498 3.585 -6.992

PD14-20 4.486 3.599 -6.799

PD14-21 4.297 3.863 -6.785

PD14-22 3.688 4.502 -6.657

PD14-23 2.973 5.308 -6.478

PD14-24 2.863 5.852 -6.067

PD14-25 1.756 7.508 -6.002

PD14-26 19.027 28.233 -7.79

PD14-27 17.503 28.183 -7.684

Bilan des découvertes de 2014

Catégories nombre %

silex 1604 95,59

pierre 68 4,05

os 3 0,18

charbon 2 0,12

mollusque 1 0,06

Total 1678 100

Comme le tableau ci-dessus le montre, aucun outil lithique n’a été retrouvé en 2014. Les produits de débitage et les nucléus sont, par contre, nombreux (1604 enregistrements pour des artefacts en silex) et, parfois, de belles dimensions, rarement vues dans l’Aurignacien de ce site auparavant. Certains objets en silex ont fait l’objet de 2 ou 6 mesures à la station totale (voir ci-dessus). Très peu d’autres types d’artefacts ont été retrouvés, confirmant d’une certaine façon la nature des concentrations fouillées en tant que zones d’abandon de déchets de débitage. Le mollusque isolé était lié à une bioturbation et correspond probablement à une intrusion holocène.

Par comparaison, le petit atelier fouillé dans la même unité sédimentaire en 1995 (Otte et al., 2007, annexe, p. 215) avait livré de beaucoup plus petit restes de débitage (y compris des pièces techniques : 20 flancs et 35 tablettes), un nombre important d’outils (4 grattoirs carénés et à museau, 7 burins carénés, un burin busqué, deux burins simples, 2 lames retouchées) et 46 chutes de burin attestant la production de lamelles à partir de pièces carénées, organisé autour des restes de trois foyers (Noiret, 2009, fig. 5, p. 57). Comme si nous avions atteint en 2014 la périphérie de l’atelier spécialisé, fouillé en 1995, ou en tout cas une zone de rejet des blocs les plus imposants, par opposition aux pièces de plus petit gabarit restées à proximité de la zone de production, près des foyers.

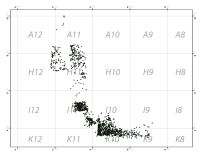

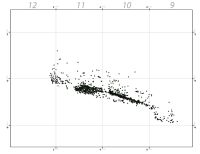

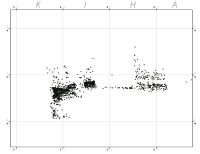

Des projections horizontale (fig. 10) et verticales (fig. 11-12) du matériel récolté, réalisées à l’aide du logiciel NewPlot GIS, ont été obtenues à partir des coordonnées X, Y et Z. La projection horizontale montre clairement les quatre concentrations fouillées.

Les deux projections verticales donnent l’impression d’une forte dispersion, mais, ici, les artefacts découverts dans des carrés contigus sont projetés sur un seul plan et la pente était forte dans la direction est-ouest (fig. 11). En se limitant à la partie concernant les carrés K10 et K9, la dispersion est moindre et on perçoit clairement que l’essentiel des découvertes provient d’un seul horizon archéologique, avec une dispersion verticale de 5 à 10 cm maximum. Les objets apparaissant le plus haut dans ces projections appartiennent peut-être à un second horizon archéologique, mais il faudra attendre les résultats de l’analyse des artefacts pour en être certain (les remontages, entre autres).

La géométrie des dépôts et l’allure des paléosols repérés (voir fig. 8) ne donnent pas l’impression qu’il y ait eu d’importants remaniements des sédiments, qui paraissent bel et bien être in situ. Les « tests de fabrique » (voir Chirica et al., 2014) qui doivent être menés à partir de l’enregistrement de l’orientation des artefacts pour lesquels deux mesures ont été prises, confirmeront (ou non) cette impression, en conjonction avec les observations de P. Haesaerts sur les processus de formation du site. Auparavant, ni V. Chirica, ni P. Haesaerts n’ont mentionné de remaniements importants dans les dépôts du site.

Analyses en laboratoire

Durant l’année 2013-2014, les artefacts découverts dans le « Gravettien II » et le « Gravettien I » en 2013 ont été analysés et encodés dans une base de données descriptive. Le but est la réalisation d’une analyse technologique des modalités de débitage au sein des ensembles « Gravettien I » et « Gravettien II ». Durant l’année 2014 et dans les prochains mois en 2015, la même opération sera menée pour le matériel découvert lors des fouilles en 2014. De cette manière, il sera possible de procéder à des comparaisons entre les procédés de débitages propres au Gravettien et à l’Aurignacien.

L’imprégnation des échantillons micro-morphologiques prélevés en 2013 a atteint son terme et ceux-ci vont pouvoir être étudiés par Carolina Malone, à l’Université de Ténériffe. L’imprégnation des nouveaux échantillons, prélevés en 2014, est en cours à l’Université de Cambridge. Le tamisage fin des autres échantillons prélevés en 2014 doit encore être mené.

Les résultats de l’analyse micro-morphologique combinée aux « tests de fabrique » donnera des informations sur les processus de formation des accumulations lithiques du site, autant pour le Gravettien que pour l’Aurignacien.

Perspectives

La question des ensembles les plus récents de l’Aurignacien (« II » et « III », d’après les appellations de Otte et al., 2007) reste en suspens. La découverte de concentrations importantes correspondant à l’ensemble « Aurignacien I » cette année a mené très logiquement à leur fouille, sans laisser le temps de poursuivre l’exploration systématique du grand profil sud du gisement (voir partie supérieure de la fig. 3). C’est pourtant là que réside la meilleure chance de retrouver des concentrations d’Aurignacien récent et que pourraient donc être concentrés les efforts lors de prochaines campagnes de fouilles. C’est la seule zone où, actuellement, les unités sédimentaires qui les renferment sont facilement atteignables. Ailleurs, que ce soit dans le profil ouest ou dans le profil nord, il faudrait fouiller auparavant d’importantes masses sédimentaires renfermant à coup sûr de nombreuses concentrations gravettiennes, ce qui est pour l’instant inenvisageable. Cette exploration devrait être le but principal des prochaines recherches au site en 2015.

Bibliografie:

CC BY-SA 4.0

CC BY-SA 4.0